「デイケン」を積極的に活用している「グッドプラクティス校」の独自の取り組みを紹介します。

大阪府吹田市では全公立小中学校で「デイケン」を導入しています。今回は3校のグッドプラクティス校を訪問しました。

児童の小さなサインを見逃さない──吹田市立東山田小学校の「デイケン」活用の工夫

吹田市立東山田小学校では、朝の健康観察ツール「デイケン」を活用し、子どもの心の変化を丁寧に受け止める仕組みを築いています。毎朝、児童が端末から入力した内容のうち、「相談あり」と回答した児童に注目し、養護教諭がすぐに対応につなげる体制が特徴です。

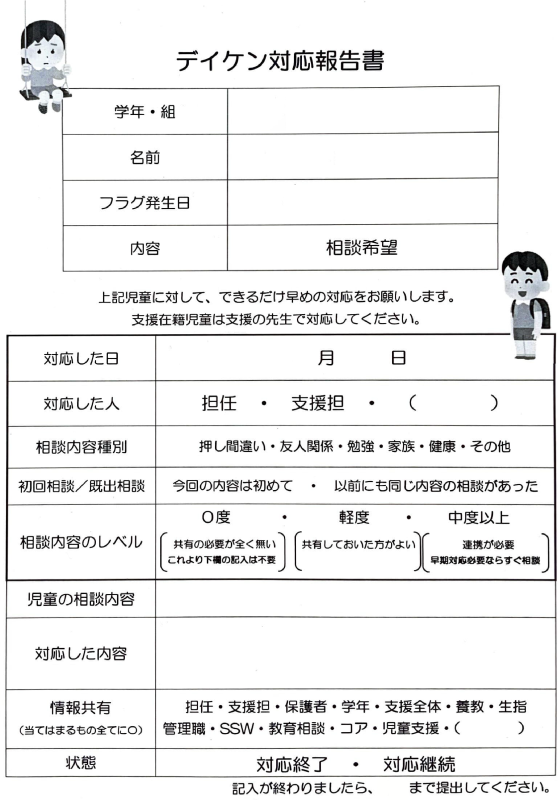

毎朝「相談あり」の入力を確認した養護教諭が、担任に「デイケン対応報告書」で情報を共有します。担任はその日のうちに児童とやりとりを行い、記入した報告書を返却。保管された記録は児童への支援にも活用されています。

この仕組みは、担任の負担を軽減しつつ、見逃しを防ぐ工夫として定着しており、令和6年度だけで延べ448件の対応が記録されています。

こうした体制の背景には、校長先生をはじめ、教職員全体が、子ども一人ひとりに丁寧に向き合おうとする姿勢を大切にしており、「相談のサインを見逃さない」という思いのもとで日々の対応が積み重ねられています。実際にこの仕組みを通して、子どもの異変の兆しに気づき、担任と養護教諭が連携して保護者と面談につなげることができた事例もありました。

養護教諭の「デイケンは現代のスタイルにとても合っている。今の子どもにとっても、今の先生にとっても」という言葉のとおり、本校ではデジタルツールの特性を活かしながら、実施状況の確認や担任への声かけが継続的に行われています。日々の対応に加えて、「デイケン対応報告書」や「担任へ実施を促すメモ」、「相談」内容をまとめたグラフや表、相談のレベルに応じた一覧など、児童の様子を可視化し校内で共有するための工夫が積み重ねられています。こうした取り組みには、養護教諭の思いや工夫が丁寧に込められています。

その運用が継続している背景には、養護教諭だけでなく、校内の教職員同士が連携しながら子どもたちに向き合う温かな関係性があります。こうした実践は、子どもの小さな変化に気づき、受け止める仕組みを“自分たちの学校に合った形で”つくっていくための、ヒントの一つとなるでしょう。

「楽しさ」から始める仕組みづくり──吹田市立吹田第三小学校のデイケン活用

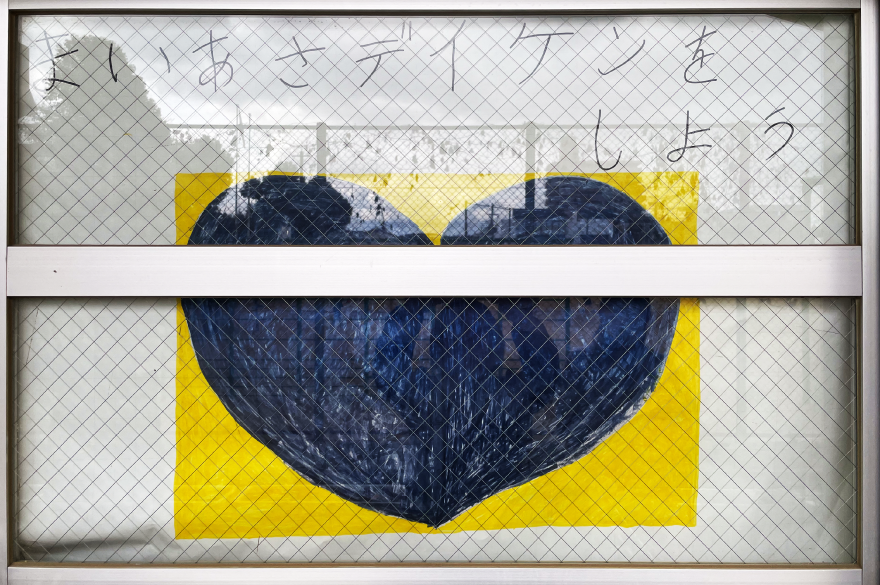

吹田市立吹田第三小学校では、朝の健康観察ツール「デイケン」の定着に向けて、「まずは楽しむ」ことを大切にした運用が行われています。児童が前向きに参加できるよう、ちょっとした“楽しみのしかけ”を取り入れながら、自然な形で入力の習慣化が進められてきました。

首席教諭は、朝の会の慌ただしい時間帯に、さまざまな対応に追われる中で、最初は抵抗感を抱きながらも「やるからには楽しまないと!」と発想を転換。クラスごとの達成をシールで可視化したり、未入力のクラスには昼休みに声をかけたりと、自然な声かけを通して日々の運用を支えてきました。

現在は、児童支援加配の教員と連携しながら、未入力の児童や気になる子どもを把握し、できるかぎり丁寧に見守る体制を続けています。中には、入力内容に表れるちょっとした違和感が、「先生に気づいてほしい」という子どもなりのサインであることもあり、デイケンがその心の変化に気づくきっかけになる場面もあります。

首席教諭は「赤が続いている子には担任でなくても声をかけるようにしている」と語り、デイケンを児童とのやりとりの“きっかけ”として活用しています。また、学級の実施状況や色の傾向からクラスの様子や担任の負担の変化が見えてくることもあり、必要なサポートを考える手がかりとして、担任を支えるツールにもなっています。

校長先生の理解ある姿勢のもと、首席教諭のアイデアと現場の工夫が重なり合い、教職員全体で楽しさと実効性を両立する取組が育まれてきました。吹田市立吹田第三小学校のように、子どもたちに寄り添う視点と遊び心を大切にした日々の工夫が、学校全体のあたたかい風土づくりにつながっています。

生徒と先生が共につくる──吹田市立豊津中学校のデイケン活用(2024年度)

吹田市立豊津中学校では、朝の健康観察ツール「デイケン」が、生徒と教職員の自然なルーティーンとして定着しています。毎朝、生徒が登校後すぐにタブレットで入力を行い、担任や副担任が速やかに確認。1年生は職員室で副担任がチェックを行い、2・3年生は教室で担任が確認しています。

校長先生は毎朝、全学級の入力状況を把握しながらデータを整理し、週ごとに一覧にまとめて学年に共有されています。「生徒の名前も自然と覚えられるんですよ」と語るその様子からは、子どもたちへの温かいまなざしが感じられます。また、生徒指導主事を中心に、学年全体で主体的な活用を進めてきたことも、継続的な定着につながっています。

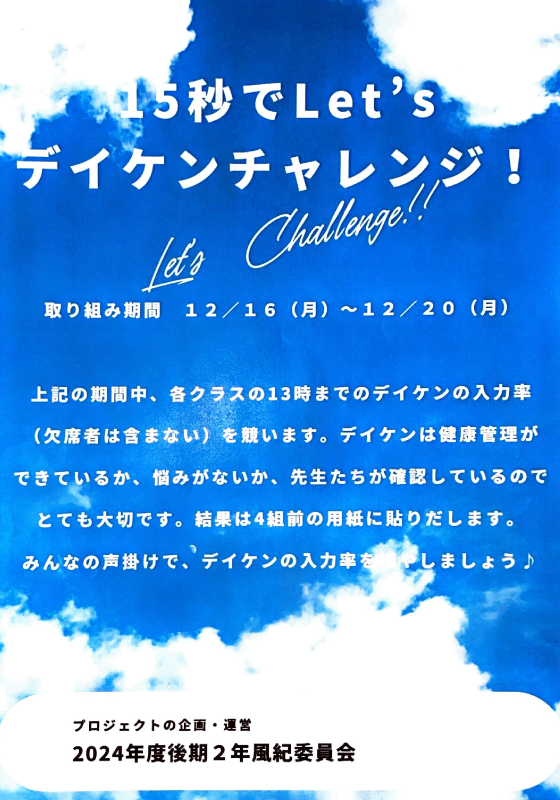

中でも特徴的なのは、生徒の主体的な動きです。2年生の風紀委員会では「デイケンの入力率を上げよう」と自ら企画し、「15秒でLet’s デイケンチャレンジ!」を実施。ポスターや動画も生徒自身が制作し、学級の励まし合いにつながる雰囲気が生まれました。「当たり前のことを当たり前にやろう」という思いが風紀の向上とも結びつき、生徒の意識変化も感じられています。

教職員の間でも、デイケンを単なるチェックツールとしてではなく、子どもの心身の状態を把握する“入り口”として丁寧に活用する姿勢が見られます。たとえば「赤」などの気になる入力があった際には、教員はそのサインを見逃さず、早めの対応を心がけることが基本とされています。そのうえで、中学生という多感な時期の特性を踏まえ、頭ごなしに指導するのではなく、信頼関係を大切にしながら、タイミングを見て寄り添うような声かけを行うことが大切にされています。

また、入力内容のちょっとした変化が、生徒との会話のきっかけになることもあります。新卒の先生が、生徒のデイケン入力をきっかけに気づかなかった足のけがに気づき、声をかけることができたエピソードも印象的です。

豊津中学校のように、生徒の自発性を引き出しながら、教職員が一人ひとりを丁寧に見守る日常の積み重ねが、「デイケン」の力を最大限に活かしています。全員でつくる温かな学校文化が、日々の実践に表れています。